| 98ノートと一口に言っても、その種類は大変に多くWindowsの動かせないLCD解像度640x400(モノクロ)固定の9801Nから9821 Lavieまで実に様々です。 そんな中ひときわ異色を放ち、PCの価格が暴落し続けている現在も支持者の多い98ノートが9821 Aile シリーズです。 Aileのコンセプトは元々 「ビジネス向けで携帯性に優れたPC」 であり、写真のLs150も、そういった観点から設計されたマシンであると考えられます。 この為かAileシリーズの大きな欠点としては、MATE-X同様に特に生産業務上の性能を重視し、エンターテインメント性やマルチメディア、価格等に対してあまり大きなこだわりが無い事があげられます。 その反面、98ノート最薄のボディ(Ls12,13,150)や、1サイズ小型のB5サイズボディ(9821Lt/Laシリーズ)にこだわった本体が生まれる事となりました。 メーカーの意図とは裏腹に、このコンパクトさや繊細さがサラリーマンでは無く、広く女性に受けた模様です。 また現在も98ノートとしての評価が高いのにはWindowsにはほとんど不要なFM音源やMIDI&ジョイステッィクポートといったメディアデバイスが一切無く、非常にシンプルで拡張や改造のしがいが存分にある点が上げられます。 ビジネス用途を狙った機能の排除が後に多くのユーザーに受け入れられる良い結果に結びついた訳です。 その外観は他の98ノートと比較しても、現在販売されているノート型PCと同程度にすっきりしています。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ここで98ノートの代表として、Lavieではなく

Aile

を取り上げたのも、そのデザインが現在のノートパソコンに非常に近く(むしろ下手なノートより小型であり)、改造次第では外観、内容共に現行利用しても、殆ど気にならない程度のグレードにまで高める事ができると考えられるからです。 発売時期的にはNrシリーズの方が後発なのですが、Nrシリーズは専用のCDドライブ等が本体ビルドインのオールインワンタイプであり、スッキリと交換する事が困難である事や、同理由により、本体が非常に厚く重くなってしまっている為にノートパソコンの最大のメリットである携帯性が著しく欠かれている事、特に次世代のCPUやソケットが搭載されている訳でもなく、Aileに搭載されていた(MMX)PentiumからCPUテクノロジの大きな変更が無かった事等が本機を選択させる最大の理由となりました。 写真は、そのAileシリーズの最上位モデルである Ls150 Model D2 です。 モデルCは一太郎、モデルDはエクセル、ワードがプレインストールされており、CとC2、DとD2の違いはBIOSのリビジョンのみとなっています。 C2またはD2であれば、後述にもありますが8GBを超えるHDDを搭載する事も夢ではありません。 今回、これを「まな板」に載せます。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| まずはファイルベース、ドッキングステーションの改造です。 改造という程ではないですが、CD-ROMドライブを交換したいと思います。 とはいえ、ただ高速ドライブというだけでは面白くもなんともありませんので、ここはR/RWも扱えるドライブに換装を試みます。 とりあえず、分解してみましょう。 主なネジは全て裏面にありますので、裏面に取り付けられた全てのネジを外します。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 実は表面にもネジがあります。 特に本体の様にハメコミ成型されている訳ではないので、これに気づかずに無理にこじ開けようとすると破損してしまいます。 ぬかりなく外しましょう。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| フタを開けると、3.5'FDDとCDドライブがあっさり見えます。 Lsのファイルベースは、本体とは対照的に非常に構造が単純です。 搭載されているドライブも単なるATAPIドライブです。 要するに、このドライブを交換すれば良いわけです。 ただしかし、98の標準IDEインターフェイスは非常に相性があります。 どの様なドライブでも良いというわけではありません。 また電気的にOKでも、ケースを一部加工してやらなければ入らない事があるのも、ノート向けCDドライブの盲点です。 HITACHIのドライブで玉砕したので、同じNECだったらどうかと実験を試みた所、すんなり認識し、綺麗に収まってくれました。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ドライブによっては固定する為のステーの取り付け位置が異なっている物がありますので、注意が必要です。 また、Pio転送でも安定した焼きこみが行える事を考慮すると、選択範囲はかなり狭くなる事が考えられます。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 取り付けた状態はこんな感じです。 最終的に選択されたドライブはNEC CB-2100A というタイプで、8x8x24x8x のコンボドライブでした。 エラー訂正機能が付いているので、安定して焼けます。 ベゼルの寸法もピッタリで、交換用に作られたのではないかと思った程です。 テストでは150MHzノーマルの状態で700MBのCD-Rに8x焼き込みを行いましたが、エラー訂正が機能する事も無く、安定して焼き終わりました。 改造後のスペックを考慮してもDVD再生が満足に行えないのは残念ですが、DVD-ROMが読み込める恩恵は大きいです。 また、このドライブはDVD-Rの読み込みも可能でした。 交換を考えている方にはお勧めいたします。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

左の写真は試しに東芝のCDRWを換装したものです。 ややケースを加工しなければ入りませんでした。 また最大4倍速までの対応で、最大速で焼くとバッファアンダーランが発生することが(ごく稀にですが)ありました。 それでも安定性としては十分実用範囲です。 試しにこのドライブをネット販売してみた所、1万円以上でも買い手が付きました。 やはり98ノートのCDRWは思ったより需要がありそうです。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 次にバッテリです。 Ls系 Aileには「PC-9821LS-U02」というタイプのリチウムイオンバッテリが装着されています。 本バッテリは既に生産が中止されていますが、同じタイプの「PC-VP-TP02」も流用可能です。 1700型セル 6本 10.8V 2700mAが標準スペックです。 バッテリーセルは合計6本入っており、過充電防止回路が組み込まれています。 リチウムイオンタイプのバッテリは液漏れや爆発等の危険が伴う為、メーカーからセル単品を購入する事が困難ですが、現品.com 等でたまに販売されています。 より大容量の物に交換することで、サイズを変更せずに、稼働時間 を引き伸ばす事が可能です。 1800型 6セル交換 = 3600mA 1900型 6セル交換 = 3800mA 2000型 6セル交換 = 4000mA 2100型 6セル交換 = 4200mA 2250型 6セル交換 = 4500mA 2250タイプであれば標準の約3倍は長持ちするようになります。 容量を変更した場合は制御基板も同時に変更する必要が出てきますので、付属のものを購入しておくと便利そうです。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| さて、本体を分解していきます。 バッテリを外し、裏蓋のネジを一通り外していきます。 本体側面にも短いネジが1本付いていますので、ぬかりなく外しましょう。 タイプによって様々ですが、背面に取り付けられているネジは基本的に1〜2本特に長いネジがあるのを除けば全て同じサイズのネジなので、間違う事はほとんどありません。 基本的にですが、Model C,D には長ネジ2本、C2,D2 には1本入っています。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 右サイドには、ポートカバーがついています。 現時点では外しにくい部品ですが分解する時に自然と外れますので無くさないようにだけ気をつけていればOKです。 同様にポトリ(ポートリプリケータ)の接続コネクタのカバーや、ファイルベース接続用コネクタのカバーも無くしやすいパーツですので、注意して作業を進めましょう。 ちなみになくしてしまった場合、補修部品として購入でき、価格は150円程度です。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| いよいよ本体を分解します。 キーボードの下に外装のカバーを固定しているネジがありますのでまずキーボードを外さなければなりません。 キーボードのネジはキーボード下のカバーに隠れています。 爪を立てて持ち上げるようにすると簡単に外れますので、見えたネジを2本とも外してください。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| この銀色のネジです。 他の黒いネジと違って特徴的なので、間違う事はないと思われますが、他のネジとサイズが異なりますし発売時期によって異なるタイプがあるかもしれませんので、間違えない様に区別しておいて下さい。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| キーボードが接続されているコネクタはスライドカバーで固定されていますので、爪楊枝等を利用して慎重に外します。 フィルムは破損しやすいので、柔らかい場所に置いておきます。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| メモリを交換するだけなら、ここまでアクセスすればOKです。 もともとメモリ交換はNECから一般ユーザー向けに交換用部品が発売されていましたので、ここまでの分解は大変容易です。 これからHDDの交換を考えている人は、メモリの上にあるスポンジのついたコネクタと、中央部にあるスライドパッドの接続コネクタを外しておく必要があります。 さすがにメモリの交換だけで「改造」は無いものでしょうから続いて分解していきます。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 液晶パネル側(本体上面のカバー)を取り外した状態です。 Ls12/13/150タイプは薄型なので、部品がとても割れやすく、特に注意が必要です。 作業の際にはこの上に物など置かない様にしましょう。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| さて蛍光管(バックライト)を新品に交換したいと思います。 蛍光管は冷陰極(放電)管と呼ばれ蛍光灯とほぼ同じものですので点灯に際しては別途昇電圧回路(インバータ)が必要です。 インバータはLCD(液晶)パネル右の輝度調整ボリウムと同じ縦長のユニットに載っている事が多い様です。 またこの回路は静電気に弱く、特に圧電式の物は破損しやすいので、作業を行う際には注意が必要です。 蛍光管にも様々な種類があり、長さ、ルクス、発光色、管の直径がそれぞれ違います。 またコ型、I型等、そのものの形も異なる場合があり、一概に全て共通という訳ではありません。 最近のパソコンには、照度(ルクス)を高める為に、コ型が利用されているものも多くあり、そういったタイプの交換は困難を極めますが9821シリーズは全てI型と呼ばれる縦長の細長い管なので、慎重にやりさえすればI型の冷陰極放電管交換に関しては素人でも比較的容易です。 LCDパネル交換に何万円もかけるよりずっと経済的な上、基本的にサイズさえ合えば(近ければ)取付は可能ですので、現在ご使用中のマシンに利用できる製品を探してみて下さい。(たとえ交換時に割れてしまっても、管自体は物が有れば1本数百円程度で手に入るものです。) また適当なサイズが無くても、生産してくれるメーカーがあちこちにあります。(例:NECの場合) 交換する管によっては工場出荷状態よりも明るくなる事もあり、試す価値は十分にあります。 微妙に発色(色合い)が異なる場合、スプレーで色づけするとスプレーの成分が導電性の為に静電容量が微妙に変化し、長時間使用していると異常なほど高温になったりインバータが破損してしまう事も考えられますので絶対にやってはいけません。 どうしても気になる場合には色セロファン等を張るなどして解決しましょう。 過去にコ型管の交換にチャレンジされ、失敗してしまった方のPCを修理した事がありますが、コ型の交換ははっきり申し上げて未経験者には無理です。 修復の再にはI型の3節結線を行いましたが、画面スミがどうしても暗くなってしまい、完全な解決には至りませんでしたので、フタを開けてコ型と分かったら素直に諦めましょう。 参考までにNEC 9821シリーズのLCDパネル全交換(新品)は5〜6万円前後必要です。  |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 次にメモリを交換したいと思います。 標準で搭載されているメモリは16MBです。 さすがにWindows95でも辛いものがありますので、32MB以上を増設したい所です。 メーカー公証では32MBとの交換が可能とされています。 つまり内蔵16Mを含めて48M以上の増設はメーカー保証外となりますので注意が必要です。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| しかしながら、サイズさえ適合してしまえば、64MBのメモリも搭載可能です。 これはアイ・オーの64MBタイプのもので、NX用として販売されていたNx64というタイプの商品です。 今回、このメモリへ変更します。 ただし同型番の商品であってもロット時期等によってサイズが微妙に異なりセットできない場合がありますので、バルク状態の物を探し、サイズが適当かどうか確認してから購入してくる必要があります。 64MBが搭載できればLs150もメモリが80MBとなります。 80Mあれば、Windows98でも、スワップは激減します。 この他には(サイズ的な問題はありますが) NX646-64MP , NX646-64MU , Nr64-64ME Nr64-64MP , ADV-S64M144E , ADN-S64MNr GH-EX64M , GH-NR64M といったメモリが使用できます。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| マザーボードが見えたら、まずはじめに右側に設置されているモデムボードを外します。 特にネジで固定されている訳ではありませんので、簡単に外す事ができます。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| モデムボードを外すと、なにやらケーブルの様な物が見えます。 これはマザーボード下を這って、モジュラーコネクタに繋がっています。 これを慎重に外します。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| PC-9801-B05(内蔵モデム)を取り外した状態です。 作業終了まで、丁寧に保管しておきます。 このモデムはNrシリーズに内蔵されたものと同じものです。 B05基盤ははみ出す部分が切り離せる為、そのまま換装可能となっています。 この型番は本来2枚のボードを合体させた状態での型番です。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ハードディスクの交換、(現段階では取り外し)を行う例を示します。 本体にここまでアクセスできていれば、ハードディスクを固定しているネジは、右下の1本だけとなっているはずです。 これを外せば簡単に取り外す事ができます。 標準では富士通製の「M2714TAM」というタイプの1GB HDDが搭載されています。 写真は大容量のものに換装済の状態です。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ハードディスクのコネクタはフィルム基板が採用されています。 非常に破損しやすい部品ですので、慎重に取り外します。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 標準搭載のハードディスクを取り外し、大容量の物にステーを取り付けた状態です。 元通り組み直せば、ノートパソコンのハードディスク交換も容易です。 サイズ的には厚12.5mm程度(以下)のものを選択する必要があります。 Ls150は最大4.3G(公証)まで認識が可能で、モデルD2又はC2であれば8G、さらに非公証ながら8G Overを実現するプログラム等を併用する事により、最大100Gを超えるハードディスクを内蔵する事が可能です。 ただし、サスペンド等の機能が扱えるのは最大30GB程度迄に限定されます。 今回はサスペンドが正常に機能する最大容量の東芝の30GBの2.5' IDE-HDDを内蔵します。 これならサスペンド機能もそのまま利用でき、快適に利用可能です。 なお、今回採用したHDDの型番は 「MK3017GAS」 です。 このハードディスクは流体軸受タイプの超静音モデルで、アクセス速度も標準搭載HDDの倍近く高速です。 換装後にデフラグをかけると、その違いが一目瞭然に分かります。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 基盤左側に見えるのはCPUファンです。HDDを撤去する際にいっしょに外しておきます。 特にネジで固定されている訳ではありませんので、コネクタを外すだけで、簡単に取り外す事ができます。 正確には本体の裏蓋のネジで固定されている為です。 この為、分解した本体を組みなおす際、このクーラーがずれてしまっていると上手くはめ込めずに、カバーを破損してしまう事があります。 場合によっては熱伝導性の粘着剤でもつけておけばOKです。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| CPUファンとハードディスクが取り外された状態です。 下に見えている金色のフィルムみたいなものは、放熱の為の銅板です。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 次にPCMCIAカードスロットを外します。 4箇所固定されていますので、4本とも外してください。 ネジが外れたら、フィルム基盤ごとコネクタを外します。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 綺麗に外した状態です。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| さて、ここまで分解すると色々なものが見えてきます。 左の写真はチップセットです。 Ls150には437MXというチップが内蔵されています。 これはバリュースター等に内蔵の440VXと互換のモバイル向けチップセットです。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 基盤中央部分に見えるのはグラフィックチップです。 シーラスロジック製のチップが搭載されています。 交換したい所ですが、ピン互換の上位チップは無く、このままでも特に2D性能に著しい問題があるという程でも無いという観点から、特に交換のメリットは無いものと思われます。 また動作クロックが上がれば描画性能も上がりますので他の部分のパワーアップでこれを補います。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| そのすぐ近所にはクロックジェネレータ回路、通称「原発」があります。 中央やや上部分に銀色の水晶振動子(クリスタル)が見えます。 これがベースクロックを作り出していますので、これを交換する事により、ベースクロックを引き上げる事ができます。 ただし、ベースクロックの引き上げには色々と問題が発生します。 本機は通常ベースクロック66MHzで動作しており、CPUクロックも描画回路も、その周波数を基準に動作しています。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 左面にあるのがCPUです。 絶縁用のフィルムを外し、マザーボードを固定しているネジを全て撤去するとマザーボードが外れます。 ヒートシンクはマザーの裏面から小型のネジで固定されていますので、これを外します。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| すると、CPUが顔を出します。 白いのは熱伝導用のセラミクスグリスです。 このグリスはCPU交換の際に付けたもので、標準状態では塗布されていません。 かわりにピンク色の耐熱シートが張り付いています。 (ロットによって様々なようです。) 写真はMMX266に既に換装済のものです。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| CPU直下には、クロック生成と電圧生成用の回路が配置されています。 設定用のチップタイプ抵抗は、その裏にあります。 Ls12,13,150の違いは、この周辺とLCD周りのみに限定されます。 クロックのについて詳しい設定方法等は後述してあります。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

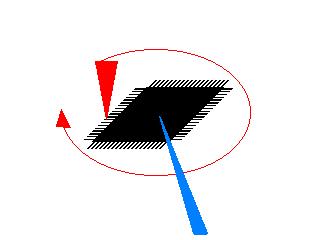

|

Ls150はTCPタイプと言って、モバイルマシン専用の薄型LSIが採用されています。 通常デスクトップのCPU交換の場合、一旦ソケットに刺さっているCPUを抜き、下駄を挟んで上位CPUに交換すれば良いのですがノートの場合は、こういう訳にもいきません。 またピンのピッチが非常に細かいので、張り替える際、場合によっては拡大鏡等も必要になる可能性があります。 かといって、ハンダゴテを使用して、1本1本半田付けする事など不可能です。 そこで、ヒートライザー(図中の赤)と極小のピンセット(図中の青)を用意します。 ここで間違えてはいけないのはヒートガンでは無いという点です。 ヒートガンの場合、どんなに的を絞っても、CPU全体に熱が伝わってしまい、内部の必要な回路まで熱溶解してしまう事が多々あります。 これが単なるICや安価な部品であればそれでも良いでしょうが、希少性もあり効果で精密な超LSIにヒートガンは乱暴です。 ライザでピンのみに熱を加えながら、ピンセットでCPUを持ち上げ外します。 あまり強く持ち上げてしまうとCPUの足が折れてしまいます。 取り付けはその逆で、CPUを軽く抑えながら、足を熱します。 足に付着した微妙のハンダのみで溶着する様にします。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

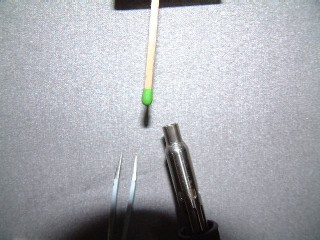

ライザの先端にも色々なサイズがありますが、左の写真程度の物が適当です。 あまり小さすぎても熱くならず、逆に余計な場所に熱が偏ってCPUを破損しかねません。 またピンセットは先端が針状になっている程細い物を選びます。 上に見えているのはマッチ棒です。 だいたいどの程度の大きさかわかって頂けるかと思いますが、双方とも極小サイズです。 目安としてはライザの熱風口がマッチ棒の先端と同じ太さ程度の物がベストでした。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

ライザはガス式でも電気式でも構いませんが扱いやすさという点でガス式をお勧めします。 (最も電気式ライザでこのサイズはめったに有りませんが。) 出力が強すぎても破損の原因となり、弱すぎても熱が偏ってしまい破損の原因となります。 ハンダゴテの定格で1500W〜2500W前後と同程度の出力があるものがベターです。 ピンセットが無ければ、女性用の眉毛抜きでも構いません。 CPUを持ち上げなければなりませんので、それなりに強く細いものを選ぶ必要があります。 交換するCPUには同じIntelのMMX 266を選択しました。 MMXは300MHzまで用意されていますが、300は希少性が高く入手が困難です。 また、266と300MHzとの処理速度比は、全くといって良いほど無くベンチマーク上でも、その違いを見る事は困難です。 さらに300MHzまで周波数を高めると、Ls150の放熱板では十分な熱処理が行えず、連続稼動時に熱暴走してしまいますので、ここはあえて266MHzを選択しておいたほうが無難です。 どうしても300に拘る人は切替スイッチ等で対応した方が良いかと思います。 MMX266は比較的熱耐性が高いので、30分〜1時間程度であればオーバークロック状態で連続稼動しても問題無いでしょう。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

| CPUの換装部分を基盤裏面から見た写真です。 MMX150と266はピン配置的に互換ですので電圧と与える周波数だけ変更してやれば、そのまま動作します。 本来PGA-CPU交換にはサブミクロンリワークマシンが必要ですが運と度胸と決断力が有れば自宅でも可能です。 しかし一応、過去に.xピッチの作業を経験した事が無い人にはお勧めしません。 動作クロックの変更には原発を乗っ取る方法とジェネレータの信号を変更する2通りの方法がありますが、後述の方が安全です。 本ページ下に動作クロックの変更方法が記載してあります。 それを参照して最適な動作クロックになる様に変更して下さい。 張り替え終えたら、ブリッジが無いか拡大鏡等で十分確認しておく事を推奨致します。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

exellaさんがこの方法でチップの張替練習をされたそうです。 コメントと写真を提供頂きましたので掲載致します。 写真1 / 写真2 コメント: cpuではありませんが壊れたメルコのウィンドウアクセラレータ WAB-2000 のグラフィックチップで剥がす練習をしてみました。 特にピンが折れたり失敗した部分も無く一発で綺麗に剥がれましたが、やはり慣れないと少し難しいです。 剥がし跡のパターンも思っていたよりは綺麗にできました。 工具や予算や方法等を考慮すると、こういった方法がベストかとも思いますが、さすがこの方法でCPUの張替は勇気が要ります。 よほど丁寧にやれば1発成功する可能性も高いと思いますが、 いきなり本番にしないで、事前に適当なチップで十分練習されてからの方が良いかと思います。 ちなみにチップの上にある黒っぽい跡は粘着シールの跡でコゲやヤニではありません。

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 張替前(MMX 150MHz)と換装後(MMX

266MHz)のベンチマーク結果です。 総合的にパフォーマンスが2倍近く上がっているのが分かります。 CPU性能だけでなく、グラフィック性能やHDDのアクセス性能も飛躍的に向上しますので、かなり快適な環境となります。 HDBENCH Processor Pentium(MMX) 149.70MHz[GenuineIntel family 5 model 4 step 4] Integer Float MemoryR MemoryW MemoryRW DirectDraw 5639 4324 3221 4650 4799 3 Rectangle Text Ellipse BitBlt 5749 5115 899 44 Processor Pentium(MMX) 266.49MHz[GenuineIntel family 5 model 8 step 2] Integer Float MemoryR MemoryW MemoryRW DirectDraw 10114 7758 4956 5217 7252 4 Rectangle Text Ellipse BitBlt 6305 6187 1614 51 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 左がマザーボードを取り出した全体写真です。 マザーは多層構造な上、非常に薄いので、取扱には十分注意して下さい。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 作業の際、邪魔になるスピーカーおよびモジュラージャックが装着された小型のボードは外れますので、一番最初に外しましょう。 モジュラージャックに繋がるコードは細く切れやすいので注意が必要です。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| スピーカーを外し、裏から見た全体写真です。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 改造が全て終わったら、元通り丁寧に組み立てなおして完了です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

■ Ls12/13/150 の動作クロック変更改造 - ベースクロック 60MHz→66MHz 80MHz化編 - マザーボード上面中央部分にクロックジェレネータIC sc484 が装着されています。 本来絶縁フィルムの下に位置する部分ですので、クロックのみを変更したい場合には、これを撤去して作業を進めます。 sc484のすぐ下にチップタイプの抵抗が並んでおり、その下に部品の取り付いていないランドが3つあります。 中央にのみチップタイプ抵抗が装着されていますので、これを右の何も取り付いていないランドに取り付ける事で、ベースクロックを60MHzから66MHzに変更できます。 またsc484 ICの11ピンの足を上げる事によって、80MHzに引き上げる事も出来ます。 以下は参考資料 http://www.intel.com/design/pentium/specupdt/ CPUデータシートはこちら |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

左写真の赤線で囲った範囲にあるチップタイプ抵抗の位置等を変更する事で、倍率を変更する事ができます。 左から順に 1、2、3、4番 とすると、デフォルトで2.5倍、3番を撤去すれば2倍になります。 水晶振動子の発生値との兼ね合いで、ベストな周波数を探してみてください。 場合によってはスイッチ等を取り付けて、切り替えられる様にしても良いかと思います。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 改造前と改造後のスペック ○改造前 MMX Pentium 150MHz IDE 1GB HDD MEMORY 32MB Windows95 OSR2 8x CD-ROM DRIVE バッテリ連続実働 約45分 最大 輝度 中央部 約18000(cd/m2) ○改造後 MMX Pentium 266MHz IDE 30GB HDD (サスペンド対応) MEMORY 80MB Windows98 Second Edition 8x8x24x8x COMBO DRIVE バッテリ連続実働 約 2.5時間 最大 輝度 中央部 約30000(cd/m2) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 以下はLs150の改造における必要予算と難易度の

6 段階評価です。 F 誰にでも出来ます E やや注意が必要です D 特に慎重に作業する必要有 C 割と困難または面倒です B 経験要 A よほどの経験有でも困難です。

※本記事の大半は

2002年 現在のもので、PCパーツ(ドライブやCPU等)の表示価格は年々変動します。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||